全国眼科医院近视检查专业推荐指南

A-

A+

2025-07-29 16:05:33

254 评论

本

文

摘

要

近视已成为影响全球数亿人的常见视力问题,科学检查与精准干预是避免视力恶化的核心环节。面对多样化的眼科机构,患者需结合医疗资质、技术设备、服务体系和个体需求综合决策,以实现视力健康的有效管理。眼科医院类型与选择策略,公立医院眼科凭借学术性和综合诊疗能力成为多数患者的。例如四川大学华西医院眼科作为卫生...

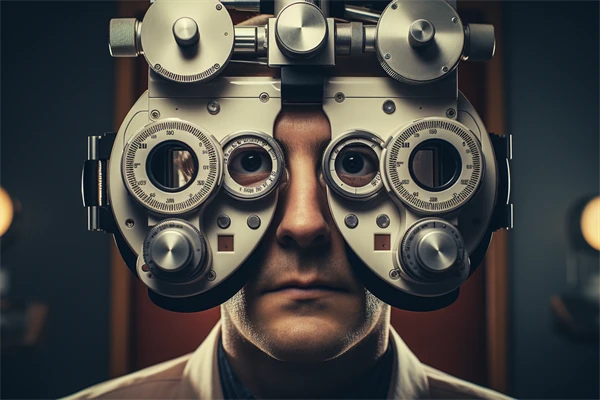

近视已成为影响全球数亿人的常见视力问题,科学检查与精准干预是避免视力恶化的核心环节。面对多样化的眼科机构,患者需结合医疗资质、技术设备、服务体系和个体需求综合决策,以实现视力健康的有效管理。

眼科医院类型与选择策略

公立医院眼科凭借学术性和综合诊疗能力成为多数患者的。例如四川大学华西医院眼科作为卫生部重点学科,年手术量超8000台,其屈光手术中心拥有全飞秒激光、微创玻璃体切割等先进设备,可处理复杂近视并发症。这类机构依托高校科研资源,医生团队多具教学职称(如邓应平教授等),诊疗流程严格遵循循证医学指南,适合高度近视、合并眼底病变等需多学科协作的患者。

私立专科医院以精细化服务和先进技术形成差异化优势。成都英华眼科、深圳希玛眼科等机构专注屈光矫正领域,率先引入德国蔡司VisuMax全飞秒设备,并推出终身免费复查服务。其手术方案高度个性化,如ICL晶体植入术可矫正1800度超高度近视,且预约灵活、术后跟踪系统完善,满足职场人士对效率与体验的双重需求。

跨境医疗选择为特定人群提供补充路径。香港眼科医院及亚洲眼科中心采用诊疗标准,尤其注重儿童近视防控,通过散瞳验光、眼轴监测等手段区分真性与假性近视,并配备多语言服务。深圳港大医院眼科医学部则融合香港管理模式,建立从基础筛查到复杂手术的一体化流程。

专业检查流程的核心环节

基础筛查项目是近视评估的起点。常规检查包括:

视力与屈光检测:裸眼视力、矫正视力测量需符合标准(GB11533),5米距离标准化照明,避免环境干扰;

眼压与裂隙灯检查:排除青光眼等禁忌症,确保后续散瞳安全性;

角膜地形图分析:通过角膜曲率测量评估散光分布,为激光手术方案设计提供依据。

深度屈光评估依赖精准的生物学测量。眼部A超检测眼轴长度(如儿童年增长>0.5mm提示近视进展风险),联合角膜内皮镜观察细胞密度。散瞳验光作为“金标准”,使用环喷托酯等药物麻痹睫状肌,消除调节性近视误差,尤其适用于青少年初次配镜患者。

眼底与功能进阶检查针对高度近视人群。广角眼底照相筛查视网膜裂孔、豹纹状变性等病变;光学相干断层扫描(OCT)可分层分析黄斑区结构,提前预警病理性近视。部分机构如成都普瑞眼科增设视功能分析模块,评估双眼调节/集合能力,解决术后视疲劳等隐患。

个性化矫正方案的科学匹配

术式选择需结合解剖参数与用眼需求:

激光类手术中,全飞秒(切口2mm)适合角膜厚度充足者,军人、运动员等高风险职业;半飞秒优化散光矫正精度,适用于角膜不规则患者;

ICL晶体植入规避角膜切削,为薄角膜或超高度近视(>1000度)提供解决方案,但需术前房深度>2.8mm;

青少年防控则以角膜塑形镜(OK镜)为主流,需结合泪液分泌测试与睑板腺功能评估。

生命周期管理要求动态调整策略。学生群体需每半年复查眼轴,通过“云夹”等行为监测设备优化用眼习惯;中年患者需关注白内障与近视叠加效应,如成都普瑞眼科开展屈光性晶体置换术,同步解决老视与近视;高度近视患者每年需OCT及视野检查,预防黄斑裂孔等并发症。

未来发展与优化建议

技术精准化是近视防控的核心趋势。基因筛查(如PAX6基因突变关联病理性近视)有望实现风险早期预警;人工智能辅助诊断系统(如Airdoc眼底AI)已在国内三甲医院试点,提升视网膜病变检出率。

服务体系整合亟待突破“碎片化”瓶颈。建议建立“医院-社区-学校”三级网络:医院主导复杂手术与并发症治疗;社区中心提供基础筛查与转诊;学校接入移动验光车定期监测,形成闭环管理。推广医保覆盖个性化术式(如波前引导半飞秒)、制定民营机构设备认证标准,可进一步保障医疗公平性。

近视诊疗机构的选择需权衡技术性(如华西等公立医院的科研支撑)、服务适配性(私立机构的个性化方案)及长期管理能力(术后复查体系)。患者应通过全面检查(尤其散瞳验光与眼轴监测)明确近视性质,结合职业需求与生理参数选择矫正方案。未来需进一步打通数据壁垒,通过远程医疗与AI技术实现近视的全周期管理,让清晰视界惠及更广泛人群。

> 行动建议:

> 1. 初诊患者:优先选择提供免费术前筛查的机构(如爱尔、普瑞),对比≥2家医院数据;

> 2. 手术决策:确认医生持有《大型设备上岗证》及超万例手术经验;

> 3. 儿童防控:选择含视功能训练服务的机构(如华厦眼科),确保防控方案动态调整。

此框架将医疗资源选择、临床路径规范与个体健康管理深度融合,为近视患者提供从检查到干预的科学决策链。

重庆鼻尖下拉多少钱?2025年专家价格表与效果对比指南

重庆鼻尖下拉多少钱?2025年专家价格表与效果对比指南